廃棄物?それとも有価物?――その違い、ご存じですか?

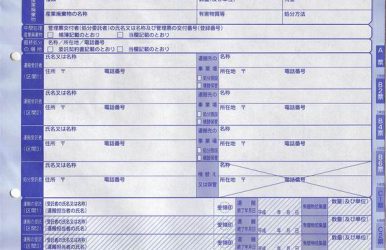

事業活動や日常のなかで出てくるモノの中には、「これはゴミかな?」「まだ使えるから価値がある?」と判断に迷うものがありますよね。

実は、廃棄物と有価物の違いを見極めることは、法律の上でも非常に重要です。判断を誤ると、知らず知らずのうちに廃棄物処理法に違反してしまう可能性もあります。

この記事では、あるモノが廃棄物か有価物かを見分けるための5つの視点と、実際によくあるケースや注意点を、わかりやすく解説していきます。

専門用語はできるだけ使わずにご紹介しますので、「初めて知る方」や「実務で少し迷った方」も、ぜひ参考にしてみてください。

結論から申し上げますと、あるモノが「廃棄物」か「有価物」かの判断は、たった一つの基準では決まりません。国が定める5つの視点をもとに、総合的に判断されます。

目次

1. そもそも「廃棄物」と「有価物」の違いとは?

廃棄物とは、持ち主(占有者)にとって不要になったもののうち、自分では使えず、お金を払って処理を依頼するようなものです。

一方で、有価物とは、たとえ見た目が汚れていても、自分で使えたり、誰かに売ったりできる価値があるものを指します。

2. 判断には「総合判断説」が使われます

昔は「汚れている=廃棄物」という考え方が主流でしたが、現在では次の5つの観点から総合的に判断する「総合判断説」が採用されています。

国が示す5つの判断基準:

-

物の性状(せいじょう):どんな状態か?汚れや破損の程度など

-

排出の状況:どういう場面で出てきたか?日常的か一時的か

-

通常の取扱形態:世の中ではどう扱われているか?

-

取引価値の有無:お金になるか?需要はあるか?

-

占有者の意思:自分で使いたいと思っているか?売る意思があるか?

これらを総合して判断されるため、「見た目」や「気持ち」だけで判断してはいけません。

3. よくあるケース:昔は売れたのに今は処分費が必要になった場合

たとえば、以前は高値で売れていた金属くずやスラッジ(汚泥)でも、景気が悪くなって買い手がつかなくなれば、廃棄物扱いとなり法の対象になります。

「昔売れたから今も有価物」ではないという点に注意が必要です。

4. 特に重視されるのは「取引価値」

取引価値があるかどうかは、単に「お金がもらえるか」ではなく、次のような視点で判断されます。

-

売買が実際に行われているか

-

輸送費などを差し引いても排出側に利益があるか

-

他の業者とも有償での取引実績があるか

たとえば「タダで引き取ります」と言われても、実際は運送費などを取られていれば、それは実質的な処分行為にあたる可能性があります。

5. 「自分で使う=有価物」とは限らない

自分で使うつもりでも、それが現実的でない使い方だったり、誰にも売れないものであれば、やはり廃棄物とみなされます。

まとめ

廃棄物か有価物かの判断は、

-

「価値があるか」

-

「どう扱われているか」

-

「使う意思が本当にあるのか」

といった複数の観点を組み合わせて決まるものです。

判断が難しい場合は、無理に「有価物」として扱わず、専門業者や行政に相談するのが安心です。

株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。

▼詳しくはこちらまで▼