近年、スマートフォンやタブレット端末から電動工具、フォークリフト、さらには大型のUPS(無停電電源装置)まで、リチウムイオン電池を使用した機器が急速に普及しています。これらの機器が寿命を迎えるとき、適切な廃棄処理が求められますが、その重要性は単なる環境対策にとどまりません。リチウムイオン電池は不適切な取り扱いにより発火・爆発のリスクを伴うため、安全面での配慮も不可欠です。

当社は産業廃棄物処理業者として、企業の廃棄物担当者の皆様に向けて、リチウムイオン電池を含む機器の適切な廃棄方法について解説いたします。法令順守はもちろん、事故防止の観点からも、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

産業廃棄物とは?

そもそも産業廃棄物とはどういった廃棄物のことを指すのでしょうか?以下に解説していきます。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出された廃棄物のことです。その種類は廃棄物処理法によって定められおり、「燃え殻」や「廃油」、「紙くず」や「鉄くず」など、全部で20種類に分類されています。事業活動に伴って排出されるという部分がポイントになっており、例えば「燃え殻」や「廃油」、「廃プラスチック類」「ばいじん」など12種類は、どのような事業活動であったとしても、排出された時点で産業廃棄物として扱われます。一方、「紙くず」や「木くず」、「動物のふん尿」などの7種は、建設業に係る事業活動で排出されたり畜産農業から排出されたりするもののみが産業廃棄物として扱われ、指定された事業以外から排出されたものに関しては一般廃棄物として扱われます。

また産業廃棄物の中でも特に、毒性があったり感染性があったり、人体や環境に悪影響を及ぼす可能性があるものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いがより厳しくなります。上で解説した「産業廃棄物収集運搬業許可」も、それだけでは特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うことはできず、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となりますので注意しましょう。

産業廃棄物は排出事業者が自ら処理をする、もしくは収集運搬業・処分業の許可を持つ業者に処理を委託しなければいけません。

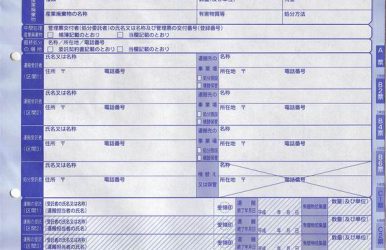

産業廃棄物の処理を処理業者等に委託する場合は契約の締結やマニフェストの発行が必要です。

リチウムイオン電池を使用した様々な機器の廃棄方法

リチウムイオン電池を使用した機器の廃棄方法は、その種類やサイズによって異なります。以下に主な機器カテゴリー別の廃棄方法をご紹介します。

1. オフィス機器(パソコン、タブレット等)

- 資源有効利用促進法に基づき、メーカーによる自主回収ルートが確立されています

- 企業ユーザーの場合、一定数量以上であればメーカーに直接回収を依頼できる場合が多い

- 中小規模の場合は、IT機器専門の産業廃棄物処理業者への委託が効率的

2. 産業用機器(フォークリフト、UPS等)

- 大型のリチウムイオン電池は「産業廃棄物」として処理

- 製造メーカーと連携した回収スキームがある場合は積極的に活用すべき

- 無理に解体せず、専門業者に委託することが安全面で重要

3. 研究開発用機器・試作品

- カスタム仕様の場合が多く、内部構造が複雑であるため特に注意が必要

- 製造元との協議のうえ、適切な処理方法を決定することが望ましい

- 情報セキュリティの観点からも専門業者による確実な処理が求められる

廃棄時の注意点

いずれの機器を廃棄する場合も、以下の点に留意する必要があります。

- 可能な限り、機器からリチウムイオン電池を取り外す

- 端子部分の絶縁処理を行い、ショートを防止する

- 破損・変形した電池は特に慎重に取り扱う

- マニフェスト管理を適切に行い、処理責任を全うする

産業廃棄物としての正確な分類と処理ルート

リチウムイオン電池は廃棄物処理法において複合的な位置づけがあります。企業の廃棄物担当者として知っておくべき詳細な分類は以下の通りです。

産業廃棄物の種類としての分類

リチウムイオン電池は単一の種類として分類されるものではなく、複数の廃棄物種類に該当する混合物として取り扱う必要があります。主要な構成要素として、まず金属くずに分類される部分があります。これには正極材料として使用されるコバルト酸リチウム、マンガン酸リチウム、ニッケル酸リチウムなどの金属化合物、負極材料として主に使用されるグラファイトや一部のリチウム合金、電気を集電するためのアルミニウム箔や銅箔、外装ケースがアルミニウムや鉄製の場合はそれらの金属部分、そして端子部分の金属製パーツが含まれます。

次に廃プラスチック類として分類される部分には、電池内部で正極と負極を隔てるセパレーターがあります。これは主にポリエチレンやポリプロピレンなどの樹脂製フィルムです。また、外装ケースがプラスチック製の場合はこれも該当し、さらに電池内部の絶縁材料やバッテリーパック全体の構造部材も廃プラスチック類に分類されます。

電池内部の電解液は、その成分によって廃油または廃酸・廃アルカリに分類されます。有機溶媒ベース、特に炭酸エチレンや炭酸ジエチルなどの溶媒を含む場合は廃油として扱われ、電解質として使用される六フッ化リン酸リチウム(LiPF₆)等の化学物質や、漏洩した電解液が酸性やアルカリ性を示す場合は廃酸・廃アルカリとして分類されます。さらに、処理過程で発生する沈殿物等は汚泥として扱われることがあります。

マニフェスト記載上の分類

産業廃棄物管理票(マニフェスト)への記載方法としては、実務上以下のように記載されることが一般的です:

- 主たる種類:「金属くず」

- 副次的な種類:「廃プラスチック類」「廃油」

- 備考欄:「リチウムイオン電池」と明記することで取扱い注意を喚起

リチウムイオン電池は条件によって「特別管理産業廃棄物」に該当する場合があります。

排出事業者の責任において適切な分類を行う必要があります。

- 損傷の程度、発火リスクの評価は専門的知見が求められます

- 判断基準のガイドラインとして、以下が参考になります:

- 環境省発行の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の考え方を応用

- 消防法における「危険物」の判断基準

- 国連危険物輸送勧告の分類基準(クラス9:その他の危険物)

- 判断に迷う場合は、所轄の自治体に加え、専門の分析機関による評価を検討すること

適正な処理ルート

リチウムイオン電池の処理ルートとしては、以下の流れが一般的です。

- 排出事業者による分別保管:他の金属くずなどと混合せず、専用の容器に保管

- 収集運搬:リチウムイオン電池の取扱いに精通した許可業者による収集運搬

- 中間処理:専門の中間処理施設での処理

- 放電処理による安全化

- 解体・分別処理

- 有価物(コバルト、ニッケル等)の回収

- リサイクル/最終処分:回収された有価物はリサイクル、残渣は適正に最終処分

当社では、この一連の流れをワンストップで対応可能な体制を構築しております。特に解体・分別処理は専門知識と設備が必要なため、実績のある業者選定が重要です。

保管時・運搬時の発火防止対策

リチウムイオン電池による火災事故は、廃棄物処理業界において深刻な問題となっています。安全な保管と運搬のために、以下の対策を講じることが不可欠です。

保管時の安全対策

1. 保管場所の環境管理

- 直射日光を避け、温度管理された場所(理想的には10〜25℃)での保管

- 湿気や水濡れを防止できる環境の確保

- 可燃物との隔離保管

2. 保管方法

- 端子部の絶縁処理(絶縁テープでの被覆等)

- 専用の耐火性コンテナの使用

- 一定量以上の保管を避け、小分けでの管理

- 電池の状態別(新品同様、使用済み、損傷あり等)の分別保管

3. 消火設備の準備

- リチウムイオン電池火災に対応した消火器(D類火災用)の設置

- 消火砂等の備蓄

- 緊急時対応訓練の実施

運搬時の安全対策

1. 梱包方法

- 個々の電池ごとの絶縁処理

- クッション材による衝撃防止

- 防水性・耐衝撃性のある専用容器の使用

2. 積載方法

- 他の廃棄物との混載を避ける

- 荷崩れ防止策の徹底

- 積載量の適正管理

3. 輸送中の注意点

- 急発進・急停車を避けた安全運転

- 長時間の駐車時における車内温度上昇への配慮

- 運搬車両への適切な表示(危険物輸送の場合)

万が一、運搬中に発煙・発火等の異常が発生した場合は、安全な場所に停車し、消火活動と同時に関係機関への通報を行うことが重要です。当社では、ドライバーに対する定期的な安全教育を実施し、緊急時対応能力の向上に努めています。

実際の事故事例と防止策

リチウムイオン電池に関連する事故は全国各地で発生しており、その防止は廃棄物処理における重要課題となっています。実際の事故事例とその原因、有効な防止策について解説します。

主な事故事例

事例1: 収集運搬車両における発火事故 2023年、関東地方の廃棄物収集運搬車両内で、回収した小型家電からリチウムイオン電池が発火。車両後部が大きく損傷し、作業員1名が軽傷を負う事故が発生しました。原因は、破砕された電池のショートによるものと推定されています。

事例2: 保管施設での火災 2022年、中部地方の産業廃棄物中間処理施設において、使用済みリチウムイオン電池の保管エリアから出火。施設の一部を焼失する被害となりました。調査の結果、端子の絶縁処理が不十分だったことが原因と特定されています。

事例3: 破砕処理時の爆発事故 2024年初頭、西日本の処理施設で、混入したリチウムイオン電池が破砕機に投入されたことによる爆発事故が発生。幸い人的被害はありませんでしたが、設備の損傷と操業停止による経済的損失は甚大でした。

事故防止のための具体策

1. 排出時点での対策

- 廃棄物担当者による電池搭載機器の特定と分別の徹底

- リチウムイオン電池マークの確認習慣化

- 社内での適正処理ルールの明確化と教育

2. 委託先選定における対策

- リチウムイオン電池処理の専門知識・設備を持つ業者の選定

- 処理フローの確認と安全対策の評価

- 定期的な処理状況の確認

まとめ

リチウムイオン電池の適正処理は、法令順守だけでなく、安全管理の観点からも企業の社会的責任として重要です。最後に、企業の廃棄物担当者の皆様に、すぐに実践していただきたいポイントをまとめます。

- 社内のリチウムイオン電池使用機器の棚卸しを行い、処分予定のものをリスト化する

- 機種ごとにメーカー回収プログラムの適用可否を確認する

- 社内での保管方法・場所を見直し、安全対策を強化する

- 信頼できる処理業者との関係構築を行う

- 従業員への教育・周知活動を計画的に実施する

当社では、リチウムイオン電池の適正処理に関するコンサルティングから実際の処理まで、一貫したサービスを提供しています。ご不明点やご相談がございましたら、いつでもお問い合わせください。

安全で環境に配慮したリチウムイオン電池の処理は、持続可能な社会への貢献です。私たちと一緒に、その実現に向けて取り組んでいきましょう。

株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。

▼詳しくはこちらまで▼